「ChatGPTで報告書を作ったら、30分の仕事が5分で終わりました」—このような声が、あちこちの職場から聞こえてきます。生成AIは気づけば日常業務の一部となり、メール作成から会議の議事録まで、幅広く活用されています。しかし、ここに大きな落とし穴があります。

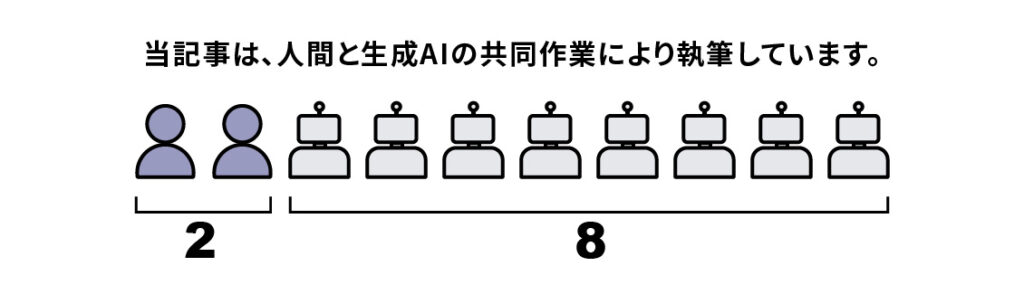

従業員のほとんどがAIで業務効率化を実感している一方で、会社として利用ルールを設けているのはわずか数%。つまり、ほとんどの企業で「野放し状態」なのです。人事労務の管理者は今、経営層からの効率化圧力と、まだ誰も十分に理解していない新しいリスクの板挟みになっています。

本記事では、すでに起きている問題事例を交えながら、実践的な対策をご紹介します。

気づかないうちに広がるAI利用の実態

ある大手メーカーの人事部長は、驚きの事実を知りました。部下の一人が、採用候補者の履歴書を「要約してもらうため」に、無料のAIサービスに丸ごとアップロードしていたのです。幸い大事には至りませんでしたが、個人情報保護法違反の一歩手前でした。

実は、こうした「ヒヤリハット」は珍しくありません。企業によっては従業員が利用するAIの大半は会社が導入したものではなく、従業員が「便利だから」と個人的に使い始めた無料サービスなのです。

文書の下書き、長い資料の要約、情報収集—こうした「ちょっとした作業」で、AIは静かに、しかし確実に職場に浸透しています。管理者が「うちはまだAIを導入していない」と思っていても、実際には多くの従業員がすでに使っているというのが現実です。

AIがもたらす変化は、良い面と悪い面の両方があります。たとえば、AIチャットボットを導入したある企業では、「有給休暇の残日数は?」「通勤手当の申請方法は?」といった問い合わせが激減し、人事担当者は本来の戦略的な仕事に集中できるようになりました。

一方で、新たな問題も生まれています。AIで単純作業がなくなった分、従業員にはより高度で複雑な仕事が求められるようになり、「かえってストレスが増えた」という声も聞かれます。また、AIによる業務監視が可能になったことで、「常に見られている」というプレッシャーを感じる従業員も出てきています。

今、すべての働く人に求められているのが「AIリテラシー」です。これは単にChatGPTが使えるということではありません。AIには何ができて、何ができないのか。どんなリスクがあるのか。こうしたことを理解する力が必要なのです。人事部門には、この新しいスキルを組織全体に広める役割が期待されています。

見えないリスクが企業を脅かす

エンジニアが新製品の仕様書をAIに入力して要約を作らせたところ、その内容が数か月後、競合他社の製品発表の内容に酷似していたことが判明しました。そのような話が多く存在しています。

AIがもたらすリスクは、大きく3つに分けられます。

まず、最も深刻なのが情報セキュリティのリスクです。従業員が何気なく入力した顧客リストや製品の設計図が、AIの学習データとなり、他のユーザーへの回答に使われる可能性があります。特に無料のAIサービスでは、入力したデータがどう扱われるか不透明なケースが多いのです。

さらに見落としがちなのが、「営業秘密」としての保護を失うリスクです。法律で営業秘密として認められるには、その情報を「秘密として管理している」ことが条件です。しかし、従業員が自由にAIに入力できる状態では、この条件を満たせません。万が一情報が流出しても、「もう秘密ではない」と判断され、法的に守れなくなる可能性があるのです。

2つ目は、法的なリスクです。生成AIは膨大なインターネット上のデータを学習しているため、生成された文章が既存の著作物に似てしまうことがあります。それを知らずに企業の資料として使えば、著作権侵害で訴えられるリスクがあります。

また、AIは時として事実ではない情報を、さも本当のように生成することがあります。これを「ハルシネーション」と呼びますが、たとえば顧客への提案書に誤った統計データが含まれていたら、企業の信頼は地に落ちてしまいます。

3つ目は、組織と人にかかわるリスクです。採用や人事評価にAIを使う企業が増えていますが、ここには大きな落とし穴があります。AIがなぜその評価を下したのか説明できない「ブラックボックス」問題です。「なぜ私の評価が低いのか」と聞かれても答えられなければ、従業員の不満は募るばかりです。

さらに深刻なのが、AIに含まれる偏見です。過去のデータに男性が多かったために、女性候補者を不当に低く評価してしまう—こうした事例は、実際にアメリカの大手企業で起きています。

今すぐつくるべき、AI利用ルール

「うちの会社でもAIのルールを作らないと」—そう感じた方も多いでしょう。では、具体的に何から始めればよいのでしょうか。

まず必要なのが、「AI利用ガイドライン」の策定です。口頭での注意だけでは不十分です。文書として正式に定め、全従業員に周知することが大切です。

ガイドラインに盛り込むべき内容を整理したら、このルールが誰に適用されるのかを明確にします。正社員だけでなく、契約社員や業務委託先も含めるのか、はっきりさせましょう。

次に、使ってよいAIツールを具体的に指定します。「会社が契約した法人向けサービスのみ」といった形で、明確に線引きすることが重要です。どんな業務に使ってよいかも示します。たとえば「機密情報を含まない一般的な文書の下書き」は許可、「顧客データの分析」は禁止、といった具合です。

最も重要なのが禁止事項です。個人情報、会社の機密情報、取引先との契約で秘密保持義務がある情報—これらは絶対にAIに入力してはいけません。この点は、繰り返し強調する必要があります。

AIが生成した内容の扱い方も決めておきます。「AIの出力はあくまで下書き。必ず人間がチェックして、正確性を確認すること」といったルールを設けます。事実関係の確認、著作権侵害のチェック、会社の方針に合っているかの確認—これらは人間の責任です。

そして、ルール違反があった場合の対応も明記します。就業規則に基づく懲戒処分の対象となることを示すことで、ルールに実効性を持たせます。

ただし、ガイドライン作りは人事部門だけでできるものではありません。法務部門には法的なチェックを、IT部門には技術的な観点からの助言を求める必要があります。各部門が協力して、実用的で守れるルールを作ることが成功の鍵です。

ルールを定着させる方法

立派なルールを作っても、誰も守らなければ意味がありません。ここでは、AI利用ルールを組織に定着させるための実践的な方法をご紹介します。

第一に、経営トップの本気度を示すことです。「AIのリスク管理は重要な経営課題である」—このメッセージを社長や役員から発信してもらいます。上が本気でなければ、現場は動きません。

第二に、丁寧な説明と教育です。新しいルールを「また面倒なことを」と受け止められないよう、「皆さんと会社を守るため」という視点で説明します。実際に起きた事故事例を交えながら、なぜこのルールが必要なのかを理解してもらうことが大切です。

研修では、リスクの話ばかりでなく、安全な使い方も教えます。「こう使えば大丈夫」という具体例を示すことで、従業員の不安を和らげることができます。

第三に、小さく始めることです。いきなり全社で厳格なルールを適用するのではなく、まずは一部の部署で試してみます。たとえば、マーケティング部門で承認されたAIツールを使って広告文案を作る、といった限定的な利用から始めるのです。うまくいった事例を積み重ねることで、他部門への展開もスムーズになります。

第四に、適切な見守りです。IT部門と協力して、危険なAIサービスへのアクセスを監視することも必要です。ただし、従業員を疑っているわけではないことを伝え、信頼関係を保つことが大切です。

第五に、万が一への備えです。ルール違反や情報漏えいが起きたときの対応手順を決めておきます。誰に報告し、どう調査し、どう対処するか。事前に決めておけば、いざというときに慌てません。

そして忘れてはいけないのが、ルールの定期的な見直しです。AI技術は日進月歩で進化しています。半年に一度は内容を見直し、最新の状況に合わせて更新することが必要です。

AIと共に歩んでいける組織を目指して

生成AIは、もはや避けて通れない存在となりました。うまく使えば業務効率は飛躍的に向上しますが、使い方を誤れば企業に深刻なダメージを与えます。その分かれ目は、しっかりとしたガバナンス(統治)があるかどうかです。

人事労務の管理者に求められるのは、AIを恐れて禁止することではありません。安全に活用するための環境を整え、組織を正しい方向に導く「水先案内人」の役割です。明確なルール作り、継続的な教育、そして人間による最終判断の徹底。これらを実践することで、AIは脅威ではなく、強力な味方となるでしょう。

技術の進歩は待ってくれません。今この瞬間も、新しいAIサービスが生まれ、従業員の誰かが使い始めているかもしれません。「まだ大丈夫」ではなく「今すぐ始める」—その決断が、組織の未来を左右するのです。